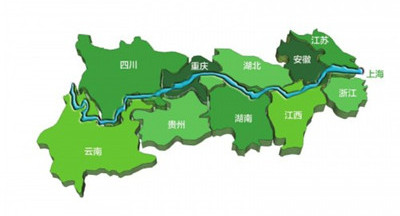

長江,是中華民族的母親河之一。它浩浩蕩蕩地流經祖國大地,串起了上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川、貴州、云南那一顆顆城市“珍珠”,形成了一條正在崛起的長江經濟帶。

人類因水而興。縱觀中華文明發展史,從巴山蜀水到江南水鄉,長江流域人杰地靈,陶冶歷代思想精英,涌現無數風流人物。千百年來,長江流域以水為紐帶,連接上下游、左右岸、干支流,帶給世世代代的人們灌溉之利、舟楫之便、魚米之裕,構建了經濟社會大體系。今天,它仍然是連接絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的重要紐帶。

新中國成立以來特別是改革開放以來,長江流域經濟社會迅猛發展,綜合實力快速提升,是我國經濟重心所在、活力所在。長江和長江經濟帶的地位和作用,說明推動長江經濟帶發展必須堅持生態優先、綠色發展的戰略定位,這不僅是對自然規律的尊重,也是對經濟規律、社會規律的尊重。

新年伊始,習近平總書記視察重慶并召開長江經濟帶發展座談會指出,要推動長江經濟帶發展必須建立統籌協調、規劃引領、市場運作的領導體制和工作機制,把長江經濟帶建設成為我國生態文明建設的先行示范帶、創新驅動帶、協調發展帶。

長江經濟帶豐富和優質的農業資源是發展現代農業的有利條件,在此基礎上,從區位條件、農業資源稟賦、人口規模和消費需求與特點、科研開發能力以及生態環境保護等方面,加強長江經濟帶農業生產融合發展,提高長江經濟帶現代農業發展水平,對于推進長江經濟帶建設具有基礎性作用。

推動長江經濟帶11省市農業融合發展,需要打破現有的行政區劃界限,打破分屬不同行政管轄權的界限,做到統籌謀劃、協調發展。其重點方向與內容,應聚焦于以下五方面:

01優質農副產品生產的融合發展

長江經濟帶下游省市是一個巨大的優質農副產品消費市場,但是農副產品生產的自給率較低,而長江中上游省市發展優質農副產品生產的潛力較大,兩者剛好形成互補。因此,中上游省市要進行農業生產結構調整,特別是在高端蔬菜、乳制品、畜禽制品和名優特農副產品的生產與供給上,加強區域合作,逐步形成中上游省市與下游省市之間、農村與城市之間融合互補發展的生產與供給格局。這樣既可為各省市農業融入長江經濟帶發展找到一條有效路徑,加快融入進程,又可以有效解決各省市農民的增收問題。

02農副產品物流、倉儲和配送的融合發展

長江經濟帶各省市要充分發揮各自的交通區位、土地價格和勞動力成本優勢,加強與上海、蕪湖、九江、武漢、重慶等交通樞紐型城市的區域合作,積極參與長江經濟帶農副產品物流、倉儲和配送的空間布局調整,形成一個布局科學、結構合理、功能完備、聯系緊密的農副產品物流、倉儲和配送融合型網絡體系,為11省市乃至全國的農副產品物流、倉儲和配送提供高效快捷服務。

03鄉村旅游市場的融合發展

長江經濟帶下游省市與中上游省市的風景名勝風格迥異,農村民居和民俗文化形成的傳統村落特點鮮明,可以很好地滿足城鄉居民短期休閑度假的需求。因此,11省市要加強鄉村旅游基礎設施建設和度假村建設,加強各省市鄉村旅游市場的銜接與融合,實現鄉村旅游信息共享,設計好鄉村旅游線路,辦好特色民俗文化節,滿足各具特色的鄉村旅游度假需求。

04農業科研開發和技術推廣的融合發展

長江經濟帶聚集了非常多研究和教學水平高、農業推廣能力強的各級各類科研院所和大專院校,人才資源雄厚,農業科研開發和技術推廣能力強大,但省市之間的差異十分巨大。因此,要完善基礎理論與應用開發,各司其職又有機銜接的格局建設,形成一個分工明確的科研開發和技術推廣融合體系。要完善和加強有融合型農業科研成果和新技術轉化能力的市場化體系建設,推動新品種和新技術在11省市的應用。要加強11省市金融、保險等行業服務于科研開發和新技術推廣能力的建設,尤其要發揮下游省市在融資、風險投入和保險方面的優勢,為中上游省市科研開發提供更多更好的金融保險服務,形成合理的科研開發和新技術推廣的風險承擔機制,降低農業科研開發和新技術推廣的風險。

05生態型農業的融合發展

保持長江流域藍天白云和新鮮空氣的生態系統,除了要嚴格執行國家節能減排標準,鼓勵實行循環經濟外,還要統籌長江上游、中游和下游的農業發展,防范自上游至下游的環境污染。因此需要在長江全流域退耕還林、還草,發展林果業,減少水土流失,還其綠水青山;在沿江、沿河、環湖和水庫周邊地區及重要的水源涵養地區,積極發展生態型農作物生產和林果業等,改善江河湖泊的水質狀況和生態環境;大力實施測土配方施肥,減少不合理的化肥施用量,杜絕因不合理施用化肥造成的農業面源污染和水源污染。

“當前和今后相當長的一個時期要把修復長江生態環境擺在壓倒性位置,共抓大保護,不搞大開發。”從過去強調“黃金水道”、“立體交通走廊”建設,到強調“綠色發展”,長江經濟帶建設的思路正在發展著明顯變化。

綠水青山就是金山銀山,正在被人們越來越清晰地認識到。同有形的物質一樣,美好的環境也被承認是可貴的財富,而有限的能源、資源是人類最好的儲蓄。想要使黃金水道源源不斷地釋放出黃金效益,重塑長江黃金經濟帶,需要沿江各省市協作,共同推進綠色循環低碳的現代農業等產業融合發展,確保保護與發展兼顧。

作為一家依托于中國農業大學的重要農業科技服務推廣平臺,中國農業大學富通公司(簡稱中農富通)擁有優越的農業資源與豐富的從業經驗,多年來緊跟國家重大發展戰略,致力于為各方提供一站式農業高科技服務。截至目前,中農富通在長江流域內已承接近40個涵蓋農業規劃、溫室工程建設、園藝種植技術服務、農業培訓、農業合作組織運作等多個類型農業高科技服務項目服務。

其中:上海閔行綠金創意農園規劃、江蘇南京谷里世界農業科技文化園規劃、江蘇南通(如東)外向型農業綜合開發區規劃、江蘇南通海門常樂現代農業園區規劃、江蘇無錫市胡埭鎮生態農業示范園規劃、浙江安吉縣現代農林產業發展規劃、安徽濱湖現代農業綜合開發示范區規劃、安徽和縣首屆農業嘉年華策劃設計、安徽渦陽縣國家現代農業示范區規劃、安徽利辛現代農業循環經濟產業園規劃、安徽省阜陽市潁東區都市型現代農業發展規劃、湖北嘉魚縣設施農業科技示范區規劃、湖南永州國家農業科技園區規劃修編、重慶市武隆縣仙女山農業生態園規劃、四川成都貝瑞草莓科技示范園規劃、云南保山隆陽區國家農業綜合示范園科技示范園規劃等項目獲得良好的社會反響。

2016年,中農富通愿繼續為推動長江現代農業發展、促進黃金經濟帶建設獻計獻策!祝愿長江,這條橫貫東西的古老母親河,這條加速騰飛的黃金經濟帶,這條盤踞在中國東中西部的巨龍,借助農業發展的大好勢頭,讓我們看到龍頭抬、龍身動、龍尾擺的嶄新姿態。再騰飛!

(本文引自中國農業大學農業規劃科學研究所《農業概覽》2016年2月刊)